昨年の交通事故死亡者数は5千人を下回りました。

昨年の交通事故死亡者数は5千人を下回りました。January 30, 2010

スピード違反の取締りは不要

ピークに比べて3分の1のレベルに減少したわけですが、交通事故死者数の統計は、基本的に発生から24時間以内に死亡した人数です。事故死者数が減った中には、エアバッグなど安全装置の性能向上や、救急医療の発達で救命率が向上し、24時間以上延命するケースが増えた部分もあります。

事実、交通事故の件数や負傷者数は高い水準にあり、事故後1年以内で死亡した人を調べると、依然として1万人以上に達するという調査もあります。つまり、救急医療と安全装置のおかげで24時間以内に死亡しなくなったものの、相変わらず交通事故による死者が多数出ている状況は続いていると言えるでしょう。

交通事故の要因はいろいろありますが、まず第一に挙げられるのが速度超過、スピードの出し過ぎです。事故の直接の原因は脇見だったり、ハンドル操作のミスだったりしますが、スピードの出し過ぎが事故の被害を拡大し、悲惨なものにするのは否めません。

交通事故の要因はいろいろありますが、まず第一に挙げられるのが速度超過、スピードの出し過ぎです。事故の直接の原因は脇見だったり、ハンドル操作のミスだったりしますが、スピードの出し過ぎが事故の被害を拡大し、悲惨なものにするのは否めません。

交通事故を減らし、死傷者を減らすためには、なんと言ってもドライバーがスピードを出しすぎないようにする必要があります。スピードが出ていなければ止まれるケース、防げる事故も多いはずです。しかし、交通標識だけでは、必ずしも速度制限が遵守されるとは限りません。制限速度を守らない人も少なくありません。

もちろん、警察はスピード違反の取り締まりを強化しており、自動速度取締装置を設置するなどの対策も進めています。しかし、警察の人員や予算にも限りがあり、当然のことながら全ての道路で全ての時間、取り締まれるわけではありません。スピード超過を抑制するにも限度があるわけです。

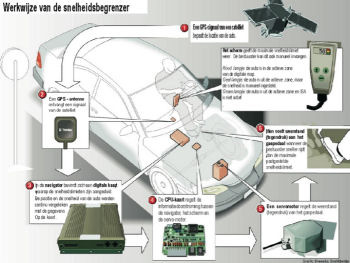

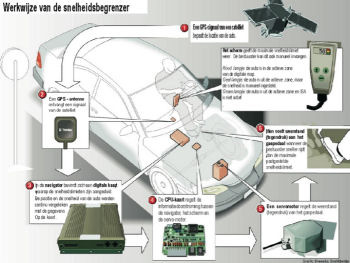

ところが、そんな状況が変わる可能性が出てきました。オーストラリアのニューサウスウェールズ州では、昨年からISA(自動速度制限装置、Intelligent Speed Adaptation)と呼ばれるシステムを使った走行実験が始まりました。このISAとは、アクセルとエンジンの間に取り付けられた装置で、クルマのスピードを監視する機械です。

道路の制限速度などをプログラムしたGPS(Global Positioning System)と接続されており、ドライバーが制限速度を超えると自動的に警報を鳴らすようになっています。警報が鳴ってもドライバーが速度を落とさない場合には、エンジンの出力を落とし、強制的に制限速度に落とさせる機能も備わっています。

一律に、ある一定以上のスピードが出なくするスピードリミッターとは違い、その場所の制限速度に応じてスピード超過を制御します。当然、高速道路と一般道を分け、細かく場所ごとに制御することも出来ます。スクールゾーンなどで、時間帯により制限速度を変えたい場合とか、路面凍結の恐れなど急に制限したい時でも対応出来ます。

衛星経由で制限速度情報を得るので、道路側に特別な装置は必要ありません。州当局は千台のクルマにこの装置を搭載し1年から1年半ほどの間、実験を行うことにしています。その結果を見て、今後販売される全ての新車へ標準装備することを検討する予定です。物理的にスピード違反させないクルマが視野に入って来たわけです。

GPSは既にカーナビなどで実用化されていますし、コンピュータ技術も進歩していますから、このくらいの処理は充分実現可能でしょう。これが実現すれば、スピード違反はなくなり、速度違反の取り締まりのコストも不要になります。事故による経済損失が軽減出来る効果も小さくありません。

このISAによる速度規制は、オーストラリアだけでなく、スウェーデンやオランダをはじめとする各国でも実験が進められています。そして、こうした事例に世界中の交通当局が関心を示しています。あまり報じられることはありませんが、もちろん日本も例外ではないでしょう。

このISAによる速度規制は、オーストラリアだけでなく、スウェーデンやオランダをはじめとする各国でも実験が進められています。そして、こうした事例に世界中の交通当局が関心を示しています。あまり報じられることはありませんが、もちろん日本も例外ではないでしょう。

実際に、こうした装置を導入することについては抵抗もあると思います。個人が自由に運転する機会を奪うことにつながるなど、異論も出るに違いありません。しかし、いずれクルマもネットワークに接続されるだろうと言われていますし、カーナビやETCによる料金収受など、クルマのIT化はすでに始まっています。

電子的に、どの程度クルマのスピードの制御をすることになるかは別として、いずれ、クルマの速度情報を何らかの形で利用することになるのは間違いないと思われます。むしろ、交通事故という悲劇を減らすため、積極的に活用されることになってもおかしくありません。

技術的な部分は詳しくわからないので、あくまで私の素人考えですが、将来、クルマの位置と速度を把握し、またそのデータをネット経由で収集出来る環境になれば、ひき逃げなどは、そのデータから必ず捕まることになるでしょう。絶対に捕まるとなれば、ひき逃げも減り、すぐに救急搬送されて助かる人も増えるに違いありません。

迷惑駐車の取り締まりだって、簡単に出来ることになります。信号無視や無理な追い越し、急な車線変更や、方向指示器を出さなかったなど、全てわかってしまうことになるかも知れません。携帯電話の通信状況と照合して、運転中の携帯電話の使用を遮断することだって可能になるはずです。

ただ、どこまで制御するかについては、議論の余地があると思います。もちろん多くは交通法規を遵守し、安全な運転をする善良なドライバーでしょう。何もかも機械に頼ることにならないかという危惧もあります。しかし、スピードを出す人は多いですし、事故で簡単に人命が失われているのも事実です。

スピードを出せなくてはクルマの運転の魅力が損なわれるという人もあると思います。でも、うさ晴らしやストレス解消でスピードを出したり、スリルを求めたいならサーキットに行くべきです。自分勝手な気晴らしやストレス発散で、罪もない人の命が奪われていいはずがありません。

もちろん事故を起こしたドライバーも、刑事処分や多額の賠償責任、そして人を殺した罪の意識に苦しむことになります。被害者はもちろん、若気の至りや一時の気の迷い、ふとした油断で殺人者になってしまった加害者も不幸に違いありません。スピードを出したくても出せなければ、後で後悔するような事態も減らせるでしょう。

危険な運転をコンピュータ制御で防止すれば、死亡事故はかなり減らせる可能性がありそうです。オランダなどでは、最終的に交通事故死者ゼロを目指していると言います。交通事故は、誰の身に起きても悲劇であり、本人ばかりか家族や周囲の人達も不幸にします。可能な限り、道路を安全な場所にしていくべきです。

これとは別ですが、個人的には、飲酒運転出来ない装置も是非搭載するべきだと思います。アメリカなどで既に開発され、飲酒運転で検挙された人の更生プログラムなどに一部実用化されつつあると聞きます。飲酒をしたら、物理的に運転できなくなる装置は、メーカーが自主的に組み込んでもいいくらいだと思います。

これとは別ですが、個人的には、飲酒運転出来ない装置も是非搭載するべきだと思います。アメリカなどで既に開発され、飲酒運転で検挙された人の更生プログラムなどに一部実用化されつつあると聞きます。飲酒をしたら、物理的に運転できなくなる装置は、メーカーが自主的に組み込んでもいいくらいだと思います。

よく言われる、「乗るなら飲むな。」は可能だと思います。自制心が必要ですが、普通の人は皆そうしているはずです。しかし、「飲んだら乗るな。」は、残念ながら無理な場合も多いようです。飲む前はわかっているのに、飲んでしまったら正常な判断が出来なくなってしまい、乗ってしまう人が後を絶ちません。

以前、警察の飲酒運転の撲滅キャンペーン担当の警部が飲酒運転で捕まったというニュースがありました。そうでなくても、絶対に許されないはずの警察官の飲酒運転が、時々起きています。飲んでしまったら、警察官ですら正常な判断が出来なくなるのです。それが「酔う」ということであり、物理的に防ぐ装置がどうしても必要でしょう。

GMの破たんが象徴するように、クルマ文明は大きな転換期を迎えていると言われています。多くの文脈で、それはエコカーへの転換点として語られます。化石燃料で動くクルマから、電気や燃料電池など、地球温暖化ガスを出さないクルマへ変わっていく、また変えていかなければならない時期に来ているのは確かでしょう。

クルマは人々の生活から産業まで、世界を大きく変えました。ただその便利さゆえ、功罪のうち、罪は大目にみられてきた側面がないとは言えません。技術革新で、事故が起きにくいクルマへの道筋が開かれてきた今こそ、環境面と同時に、事故によって人間が死傷しにくいクルマ社会への転換を進めるべきではないでしょうか。

クルマは人々の生活から産業まで、世界を大きく変えました。ただその便利さゆえ、功罪のうち、罪は大目にみられてきた側面がないとは言えません。技術革新で、事故が起きにくいクルマへの道筋が開かれてきた今こそ、環境面と同時に、事故によって人間が死傷しにくいクルマ社会への転換を進めるべきではないでしょうか。

渋滞や迷惑駐車で道路をふさぎ、騒音や排気ガスで公害病をひきおこし、温暖化ガス排出で環境に負荷をかけ、交通事故で人命を奪い、維持費も高く魅力ある製品と見られなくなり、若い世代を中心にクルマ離れが進んでいます。すっかりその地位が低下した感があります。商品として再び魅力を高めるためにも避けて通れない部分でしょう。

クルマは、普通の人が日常で簡単に人を死に追いやってしまう可能性のある道具です。考えようによっては、大きな欠陥を抱えたまま使われてきた製品と言えます。クルマのあり方が大きく変わろうとしている今こそ、人間を不幸にしない道具に変えていくことを、私たちももっと求めていくべきなのではないでしょうか。

どうしたのでしょうか。トヨタに大規模なリコールが相次いでいます。販売拡大に走り、安全への配慮を怠ったのなら、そのツケは小さくないかも知れません。

関連記事

そろそろ主役を交代させよう

そろそろ主役を交代させよう

スピードを出させない方法は、ほかにも考えられるのではないか。

みんなが空間を共有している

もっと大胆に、逆説的な発想から事故を減らす方法を考える人も。

今日も無事に帰ってくる為に

乱暴なドライバーもいる中では、自転車は自己防衛するしかない。

事実、交通事故の件数や負傷者数は高い水準にあり、事故後1年以内で死亡した人を調べると、依然として1万人以上に達するという調査もあります。つまり、救急医療と安全装置のおかげで24時間以内に死亡しなくなったものの、相変わらず交通事故による死者が多数出ている状況は続いていると言えるでしょう。

交通事故の要因はいろいろありますが、まず第一に挙げられるのが速度超過、スピードの出し過ぎです。事故の直接の原因は脇見だったり、ハンドル操作のミスだったりしますが、スピードの出し過ぎが事故の被害を拡大し、悲惨なものにするのは否めません。

交通事故の要因はいろいろありますが、まず第一に挙げられるのが速度超過、スピードの出し過ぎです。事故の直接の原因は脇見だったり、ハンドル操作のミスだったりしますが、スピードの出し過ぎが事故の被害を拡大し、悲惨なものにするのは否めません。交通事故を減らし、死傷者を減らすためには、なんと言ってもドライバーがスピードを出しすぎないようにする必要があります。スピードが出ていなければ止まれるケース、防げる事故も多いはずです。しかし、交通標識だけでは、必ずしも速度制限が遵守されるとは限りません。制限速度を守らない人も少なくありません。

もちろん、警察はスピード違反の取り締まりを強化しており、自動速度取締装置を設置するなどの対策も進めています。しかし、警察の人員や予算にも限りがあり、当然のことながら全ての道路で全ての時間、取り締まれるわけではありません。スピード超過を抑制するにも限度があるわけです。

ところが、そんな状況が変わる可能性が出てきました。オーストラリアのニューサウスウェールズ州では、昨年からISA(自動速度制限装置、Intelligent Speed Adaptation)と呼ばれるシステムを使った走行実験が始まりました。このISAとは、アクセルとエンジンの間に取り付けられた装置で、クルマのスピードを監視する機械です。

道路の制限速度などをプログラムしたGPS(Global Positioning System)と接続されており、ドライバーが制限速度を超えると自動的に警報を鳴らすようになっています。警報が鳴ってもドライバーが速度を落とさない場合には、エンジンの出力を落とし、強制的に制限速度に落とさせる機能も備わっています。

一律に、ある一定以上のスピードが出なくするスピードリミッターとは違い、その場所の制限速度に応じてスピード超過を制御します。当然、高速道路と一般道を分け、細かく場所ごとに制御することも出来ます。スクールゾーンなどで、時間帯により制限速度を変えたい場合とか、路面凍結の恐れなど急に制限したい時でも対応出来ます。

衛星経由で制限速度情報を得るので、道路側に特別な装置は必要ありません。州当局は千台のクルマにこの装置を搭載し1年から1年半ほどの間、実験を行うことにしています。その結果を見て、今後販売される全ての新車へ標準装備することを検討する予定です。物理的にスピード違反させないクルマが視野に入って来たわけです。

GPSは既にカーナビなどで実用化されていますし、コンピュータ技術も進歩していますから、このくらいの処理は充分実現可能でしょう。これが実現すれば、スピード違反はなくなり、速度違反の取り締まりのコストも不要になります。事故による経済損失が軽減出来る効果も小さくありません。

このISAによる速度規制は、オーストラリアだけでなく、スウェーデンやオランダをはじめとする各国でも実験が進められています。そして、こうした事例に世界中の交通当局が関心を示しています。あまり報じられることはありませんが、もちろん日本も例外ではないでしょう。

このISAによる速度規制は、オーストラリアだけでなく、スウェーデンやオランダをはじめとする各国でも実験が進められています。そして、こうした事例に世界中の交通当局が関心を示しています。あまり報じられることはありませんが、もちろん日本も例外ではないでしょう。実際に、こうした装置を導入することについては抵抗もあると思います。個人が自由に運転する機会を奪うことにつながるなど、異論も出るに違いありません。しかし、いずれクルマもネットワークに接続されるだろうと言われていますし、カーナビやETCによる料金収受など、クルマのIT化はすでに始まっています。

電子的に、どの程度クルマのスピードの制御をすることになるかは別として、いずれ、クルマの速度情報を何らかの形で利用することになるのは間違いないと思われます。むしろ、交通事故という悲劇を減らすため、積極的に活用されることになってもおかしくありません。

技術的な部分は詳しくわからないので、あくまで私の素人考えですが、将来、クルマの位置と速度を把握し、またそのデータをネット経由で収集出来る環境になれば、ひき逃げなどは、そのデータから必ず捕まることになるでしょう。絶対に捕まるとなれば、ひき逃げも減り、すぐに救急搬送されて助かる人も増えるに違いありません。

迷惑駐車の取り締まりだって、簡単に出来ることになります。信号無視や無理な追い越し、急な車線変更や、方向指示器を出さなかったなど、全てわかってしまうことになるかも知れません。携帯電話の通信状況と照合して、運転中の携帯電話の使用を遮断することだって可能になるはずです。

ただ、どこまで制御するかについては、議論の余地があると思います。もちろん多くは交通法規を遵守し、安全な運転をする善良なドライバーでしょう。何もかも機械に頼ることにならないかという危惧もあります。しかし、スピードを出す人は多いですし、事故で簡単に人命が失われているのも事実です。

スピードを出せなくてはクルマの運転の魅力が損なわれるという人もあると思います。でも、うさ晴らしやストレス解消でスピードを出したり、スリルを求めたいならサーキットに行くべきです。自分勝手な気晴らしやストレス発散で、罪もない人の命が奪われていいはずがありません。

もちろん事故を起こしたドライバーも、刑事処分や多額の賠償責任、そして人を殺した罪の意識に苦しむことになります。被害者はもちろん、若気の至りや一時の気の迷い、ふとした油断で殺人者になってしまった加害者も不幸に違いありません。スピードを出したくても出せなければ、後で後悔するような事態も減らせるでしょう。

危険な運転をコンピュータ制御で防止すれば、死亡事故はかなり減らせる可能性がありそうです。オランダなどでは、最終的に交通事故死者ゼロを目指していると言います。交通事故は、誰の身に起きても悲劇であり、本人ばかりか家族や周囲の人達も不幸にします。可能な限り、道路を安全な場所にしていくべきです。

これとは別ですが、個人的には、飲酒運転出来ない装置も是非搭載するべきだと思います。アメリカなどで既に開発され、飲酒運転で検挙された人の更生プログラムなどに一部実用化されつつあると聞きます。飲酒をしたら、物理的に運転できなくなる装置は、メーカーが自主的に組み込んでもいいくらいだと思います。

これとは別ですが、個人的には、飲酒運転出来ない装置も是非搭載するべきだと思います。アメリカなどで既に開発され、飲酒運転で検挙された人の更生プログラムなどに一部実用化されつつあると聞きます。飲酒をしたら、物理的に運転できなくなる装置は、メーカーが自主的に組み込んでもいいくらいだと思います。よく言われる、「乗るなら飲むな。」は可能だと思います。自制心が必要ですが、普通の人は皆そうしているはずです。しかし、「飲んだら乗るな。」は、残念ながら無理な場合も多いようです。飲む前はわかっているのに、飲んでしまったら正常な判断が出来なくなってしまい、乗ってしまう人が後を絶ちません。

以前、警察の飲酒運転の撲滅キャンペーン担当の警部が飲酒運転で捕まったというニュースがありました。そうでなくても、絶対に許されないはずの警察官の飲酒運転が、時々起きています。飲んでしまったら、警察官ですら正常な判断が出来なくなるのです。それが「酔う」ということであり、物理的に防ぐ装置がどうしても必要でしょう。

GMの破たんが象徴するように、クルマ文明は大きな転換期を迎えていると言われています。多くの文脈で、それはエコカーへの転換点として語られます。化石燃料で動くクルマから、電気や燃料電池など、地球温暖化ガスを出さないクルマへ変わっていく、また変えていかなければならない時期に来ているのは確かでしょう。

クルマは人々の生活から産業まで、世界を大きく変えました。ただその便利さゆえ、功罪のうち、罪は大目にみられてきた側面がないとは言えません。技術革新で、事故が起きにくいクルマへの道筋が開かれてきた今こそ、環境面と同時に、事故によって人間が死傷しにくいクルマ社会への転換を進めるべきではないでしょうか。

クルマは人々の生活から産業まで、世界を大きく変えました。ただその便利さゆえ、功罪のうち、罪は大目にみられてきた側面がないとは言えません。技術革新で、事故が起きにくいクルマへの道筋が開かれてきた今こそ、環境面と同時に、事故によって人間が死傷しにくいクルマ社会への転換を進めるべきではないでしょうか。渋滞や迷惑駐車で道路をふさぎ、騒音や排気ガスで公害病をひきおこし、温暖化ガス排出で環境に負荷をかけ、交通事故で人命を奪い、維持費も高く魅力ある製品と見られなくなり、若い世代を中心にクルマ離れが進んでいます。すっかりその地位が低下した感があります。商品として再び魅力を高めるためにも避けて通れない部分でしょう。

クルマは、普通の人が日常で簡単に人を死に追いやってしまう可能性のある道具です。考えようによっては、大きな欠陥を抱えたまま使われてきた製品と言えます。クルマのあり方が大きく変わろうとしている今こそ、人間を不幸にしない道具に変えていくことを、私たちももっと求めていくべきなのではないでしょうか。

どうしたのでしょうか。トヨタに大規模なリコールが相次いでいます。販売拡大に走り、安全への配慮を怠ったのなら、そのツケは小さくないかも知れません。

関連記事

スピードを出させない方法は、ほかにも考えられるのではないか。

みんなが空間を共有している

もっと大胆に、逆説的な発想から事故を減らす方法を考える人も。

今日も無事に帰ってくる為に

乱暴なドライバーもいる中では、自転車は自己防衛するしかない。

Amazonの自転車関連グッズ

Amazonで自転車関連のグッズを見たり注文することが出来ます。

Posted by cycleroad at 23:30│Comments(14)│TrackBack(0)

この記事へのトラックバックURL

この記事へのコメント

杉田聡さんの本に「交通死亡者6000人というのは毎年阪神大震災が起きるのと同じ犠牲者数で、子供の犠牲者に限っていえば小学校一つが消滅するほどの数である」と書いてありました

若者の車離れ問題が言われてますが、ちょっと遊びに行くため人の命を危険にさらす車に乗っていくほうが異常だと思います

車の制御装置はうまく普及してくれるといいですね

個人のモラルや注意力に任せているだけではもう限界みたいですから

若者の車離れ問題が言われてますが、ちょっと遊びに行くため人の命を危険にさらす車に乗っていくほうが異常だと思います

車の制御装置はうまく普及してくれるといいですね

個人のモラルや注意力に任せているだけではもう限界みたいですから

Posted by 職人気取り at February 01, 2010 10:02

本記事はたいへん興味深く読ませて戴きました。

メリットとリスクを両天秤にかけると公道でクルマが出せるスピードは「ソレガドーシタ」程度ではなかろうか、そしてそれだけのためにあまりにも多くのものを犠牲にしてきた、と以前より思っておりました。つまるところ「ゆりかもめ」並の制御システムをかますことでハンドルを握る者の権利と主体性、もっと言えばこれまで持っていた「道路におけるチカラの優位性」を徹底的に奪うことでしかクルマは生き残れないのでしょう。

このISAにも様々な利権が絡んでくる?クルマに乗ることはそれらヤクザを飼い太らせることと同義ですので、賢明な人達は如何にしてクルマとの関わりを減らしていくかを考えていくのだと思います。マイカー買って維持するよりも本当に必要なときだけタクシー呼ぶかレンタカー借りたほうが、長い目で見ればはるかに経済的ですもの。

メリットとリスクを両天秤にかけると公道でクルマが出せるスピードは「ソレガドーシタ」程度ではなかろうか、そしてそれだけのためにあまりにも多くのものを犠牲にしてきた、と以前より思っておりました。つまるところ「ゆりかもめ」並の制御システムをかますことでハンドルを握る者の権利と主体性、もっと言えばこれまで持っていた「道路におけるチカラの優位性」を徹底的に奪うことでしかクルマは生き残れないのでしょう。

このISAにも様々な利権が絡んでくる?クルマに乗ることはそれらヤクザを飼い太らせることと同義ですので、賢明な人達は如何にしてクルマとの関わりを減らしていくかを考えていくのだと思います。マイカー買って維持するよりも本当に必要なときだけタクシー呼ぶかレンタカー借りたほうが、長い目で見ればはるかに経済的ですもの。

Posted by alaris540 at February 01, 2010 15:19

職人気取りさん、こんにちは。コメントありがとうございます。

確かに、当たり前のように受け止めていますが、交通事故死者数は膨大な数字であり、その被害を深刻に受け止める必要がありますね。

若い世代は、クルマのそういう面も敬遠している部分もあるのでしょう。もちろん、短い距離でもクルマを使うことは、今どき褒められたものではありません。

社会的なコンセンサスが得られるかどうかでしょうけど、クルマのIT化の流れを見ても、将来的にはそちらに向かうことになるのではないでしょうか。

確かに、当たり前のように受け止めていますが、交通事故死者数は膨大な数字であり、その被害を深刻に受け止める必要がありますね。

若い世代は、クルマのそういう面も敬遠している部分もあるのでしょう。もちろん、短い距離でもクルマを使うことは、今どき褒められたものではありません。

社会的なコンセンサスが得られるかどうかでしょうけど、クルマのIT化の流れを見ても、将来的にはそちらに向かうことになるのではないでしょうか。

Posted by cycleroad at February 02, 2010 23:17

alaris540さん、こんにちは。コメントありがとうございます。

安易にスピードを出して死亡事故を起こす人がいる一方で、クルマの負の部分について大いに危惧を抱いている人も少なくないかも知れません。

「ゆりかもめ」ですか。でも、クルマメーカーは、例えば高速に乗ると、電車のように連結して自動運転になるようなシステムを研究しているという話も聞いたことがあります。確かに、ゆりかもめに向けて進化していくのかも知れません。

ETCなんかも、利権の巣窟だそうですね。海外のシステムに比べ、なんで、あんなに無駄が多いのか、値段が高いのか、など疑問点はたくさんあります。クルマの進化については、そのへんの問題も出てきそうですね。

安易にスピードを出して死亡事故を起こす人がいる一方で、クルマの負の部分について大いに危惧を抱いている人も少なくないかも知れません。

「ゆりかもめ」ですか。でも、クルマメーカーは、例えば高速に乗ると、電車のように連結して自動運転になるようなシステムを研究しているという話も聞いたことがあります。確かに、ゆりかもめに向けて進化していくのかも知れません。

ETCなんかも、利権の巣窟だそうですね。海外のシステムに比べ、なんで、あんなに無駄が多いのか、値段が高いのか、など疑問点はたくさんあります。クルマの進化については、そのへんの問題も出てきそうですね。

Posted by cycleroad at February 02, 2010 23:29

車ばかりが速度超過で危険?

ロードバイクの速度についてはどう思われますか?

ロードバイクの速度についてはどう思われますか?

Posted by らすかる at February 05, 2010 12:22

らすかるさん、こんにちは。コメントありがとうございます。

もちろん、ロードバイクでもスピードの出しすぎは危険だと思います。クルマとは人数が比較にならないにせよ、実際に歩行者を死亡させる事故も起きています。

特にサイクリングロードなど、歩行者の多い場所でスピードを出すなんて論外だと思います。怪我をさせれば自分が責任が問われるわけですし、賢明なサイクリストは、ちゃんとスピードをコントロールすると思います。

最近ブームのせいか、そのへんをわきまえない人がいるようで問題になっていますが、困ったものですね。

もちろん、ロードバイクでもスピードの出しすぎは危険だと思います。クルマとは人数が比較にならないにせよ、実際に歩行者を死亡させる事故も起きています。

特にサイクリングロードなど、歩行者の多い場所でスピードを出すなんて論外だと思います。怪我をさせれば自分が責任が問われるわけですし、賢明なサイクリストは、ちゃんとスピードをコントロールすると思います。

最近ブームのせいか、そのへんをわきまえない人がいるようで問題になっていますが、困ったものですね。

Posted by cycleroad at February 05, 2010 23:47

ご丁寧なご意見ありがとうございます。

実は私昨年度12月からロードバイクに乗り始めたばかりの初心者なんです。

よく東京都の荒川沿いを走ってるのですが、20km制限の標識などがあり注意喚起されています。誰も遵守しておりませんが・・・(私も含めて)

河川敷は都心に住む人間にとって貴重なサイクリングの場所ですので、いつまでも走れる環境があればいいなと思いつつ、やはり危険と隣合わせですので、標識を複雑な気持ちで見ています。

それでコメントさせていただいた訳です。

自転車は圧倒的に制動距離は長いと思いますので、常に視点は先に置き注意しながら運転しようと思います。

あと、何気に気になるのが一般道で交通ルールを守らないロードバイクの方が多いような気がしています。

実は私昨年度12月からロードバイクに乗り始めたばかりの初心者なんです。

よく東京都の荒川沿いを走ってるのですが、20km制限の標識などがあり注意喚起されています。誰も遵守しておりませんが・・・(私も含めて)

河川敷は都心に住む人間にとって貴重なサイクリングの場所ですので、いつまでも走れる環境があればいいなと思いつつ、やはり危険と隣合わせですので、標識を複雑な気持ちで見ています。

それでコメントさせていただいた訳です。

自転車は圧倒的に制動距離は長いと思いますので、常に視点は先に置き注意しながら運転しようと思います。

あと、何気に気になるのが一般道で交通ルールを守らないロードバイクの方が多いような気がしています。

Posted by らすかる at February 06, 2010 19:43

らすかるさん、こんにちは。コメントありがとうございます。

河川敷のサイクリングロードも法律的には歩車道、つまり自転車が通行できる歩道と同じ扱いになっている場合が多いようです。

人に怪我をさせる可能性のあるスピードを出すのは問題ですが、サイクリングロードとして整備しているのに、歩行者と混在する形になっているのも、事故を誘発する構造的な問題だと思います。

危険性という意味でも、歩行者部分と自転車部分を早急に、物理的に分離するような方策をとって欲しいものです。

一般道でルールを守らない人がいるのは、その通りでしょうね。そうした人の存在で、ロードバイクが一般の人から悪く見られてしてしまうのも迷惑な話です。

しかし、ロードバイクでも遵守している人は多いでしょうし、ママチャリでも違反する人は違反しています。結局、人によるということでしょう。ロードバイクが、とかママチャリはと、ひとくくりにして欲しくないですね。

河川敷のサイクリングロードも法律的には歩車道、つまり自転車が通行できる歩道と同じ扱いになっている場合が多いようです。

人に怪我をさせる可能性のあるスピードを出すのは問題ですが、サイクリングロードとして整備しているのに、歩行者と混在する形になっているのも、事故を誘発する構造的な問題だと思います。

危険性という意味でも、歩行者部分と自転車部分を早急に、物理的に分離するような方策をとって欲しいものです。

一般道でルールを守らない人がいるのは、その通りでしょうね。そうした人の存在で、ロードバイクが一般の人から悪く見られてしてしまうのも迷惑な話です。

しかし、ロードバイクでも遵守している人は多いでしょうし、ママチャリでも違反する人は違反しています。結局、人によるということでしょう。ロードバイクが、とかママチャリはと、ひとくくりにして欲しくないですね。

Posted by cycleroad at February 08, 2010 23:05

本当に何度読んでもすばらしい良記事です。

日本における4輪ドライバーで制限速度を超えた走りをしたことがない者など

まずいないといってもいいぐらいの惨憺たる状況が今の日本にあるのですから。

歩行者側の信号が青のカーブやスーパーなどの駐車場に入るときのカーブも

交通弱者である自転車や歩行者を軽視した人殺し寸前の危険運転をしている

ドライバーが少なくありません。

自動車の殺傷性を自覚できていないドライバーが多い、

非常に恥ずかしい状況にあるということは間違いないでしょう。

日本の道路環境にはまだまだ秩序が足りません。

政府は自転車で安全快適にどこまでもいける環境の構築に着手進行してほしいものです。

現在は海外の方に笑われてしまうぐらいに自転車が走る環境が整備されていないのが現状なのですから。

自転車がまだまだおざなりにされています。

理想的な環境の構築、秩序のある環境には今回の記事で紹介されたようなハイテク機器が必要不可欠でしょう。

一刻も早く、まずは殺傷性がもっとも多大な自動車に搭載してもらいたいものです。

そうすれば、ありとあらゆる人間が救われることでしょう。

制限速度をはじめ、ルールをしっかり守るが肩身の狭い思いをする

日本における現在の道路環境はあまりにも異常といえます。

日本における4輪ドライバーで制限速度を超えた走りをしたことがない者など

まずいないといってもいいぐらいの惨憺たる状況が今の日本にあるのですから。

歩行者側の信号が青のカーブやスーパーなどの駐車場に入るときのカーブも

交通弱者である自転車や歩行者を軽視した人殺し寸前の危険運転をしている

ドライバーが少なくありません。

自動車の殺傷性を自覚できていないドライバーが多い、

非常に恥ずかしい状況にあるということは間違いないでしょう。

日本の道路環境にはまだまだ秩序が足りません。

政府は自転車で安全快適にどこまでもいける環境の構築に着手進行してほしいものです。

現在は海外の方に笑われてしまうぐらいに自転車が走る環境が整備されていないのが現状なのですから。

自転車がまだまだおざなりにされています。

理想的な環境の構築、秩序のある環境には今回の記事で紹介されたようなハイテク機器が必要不可欠でしょう。

一刻も早く、まずは殺傷性がもっとも多大な自動車に搭載してもらいたいものです。

そうすれば、ありとあらゆる人間が救われることでしょう。

制限速度をはじめ、ルールをしっかり守るが肩身の狭い思いをする

日本における現在の道路環境はあまりにも異常といえます。

Posted by 佐藤 at March 25, 2010 04:54

佐藤さん、こんにちは。コメントありがとうございます。

お褒めいただき、また共感していただけたようで嬉しいです。

確かに、横断歩道の前に立っていても、止まってくれるクルマは、滅多にないのが現実です。本来、クルマは止まらなければいけないと交通法規では定められていたはずです。おっしゃるように交通弱者優先の原則など、どこかへ行ってしまっている感じがしますね。

確かに自転車が歩道を我がもの顔で走り回っているのも、外国人には奇異に映るようです。

クルマが大きな転換点を迎えているという点で、大きなチャンスだと思いますが、化石燃料から電気へという、燃料の転換、あるいは温暖化ガスの削減にのみ、関心が集まってしまっています。まだまだ安全という面でクルマは大きな未成熟を抱えており、その解消に向けた取り組みについても、技術の進歩という、この機会をとらえ、大いに改良していってほしいものです。

お褒めいただき、また共感していただけたようで嬉しいです。

確かに、横断歩道の前に立っていても、止まってくれるクルマは、滅多にないのが現実です。本来、クルマは止まらなければいけないと交通法規では定められていたはずです。おっしゃるように交通弱者優先の原則など、どこかへ行ってしまっている感じがしますね。

確かに自転車が歩道を我がもの顔で走り回っているのも、外国人には奇異に映るようです。

クルマが大きな転換点を迎えているという点で、大きなチャンスだと思いますが、化石燃料から電気へという、燃料の転換、あるいは温暖化ガスの削減にのみ、関心が集まってしまっています。まだまだ安全という面でクルマは大きな未成熟を抱えており、その解消に向けた取り組みについても、技術の進歩という、この機会をとらえ、大いに改良していってほしいものです。

Posted by cycleroad at March 26, 2010 22:16

私もソフトカーという名前で速度制御の研究をしています。欧州やオーストリアのISAの研究者との連絡もしています。ブログ(ソフトカー・ダイアリー)もお訪ねください。

また私のほうからもお訪ねします。

また私のほうからもお訪ねします。

Posted by 小栗幸夫 at November 25, 2011 09:37

小栗幸夫さん、こんにちは。コメントありがとうございます。

ブログを拝見しました。ソフトカーというネーミングからは、速度制御というイメージがわきませんでしたが、日本でも速度を制御するクルマの研究が進んでいたんですね。

海外の事例を見ても、技術的には既に実現可能な状況にあるようですが、問題は社会的なコンセンサスが確立できるかにあるような気がしますね。

ドライバーの自主的な速度抑制にまかせていたのを、強制的な速度の制御に転換することには、いろいろとドライバーの反発もありそうです。

ブログを拝見しました。ソフトカーというネーミングからは、速度制御というイメージがわきませんでしたが、日本でも速度を制御するクルマの研究が進んでいたんですね。

海外の事例を見ても、技術的には既に実現可能な状況にあるようですが、問題は社会的なコンセンサスが確立できるかにあるような気がしますね。

ドライバーの自主的な速度抑制にまかせていたのを、強制的な速度の制御に転換することには、いろいろとドライバーの反発もありそうです。

Posted by cycleroad at November 26, 2011 23:17

スピード抑制については

現在でもカーナビゲーションと

車両をリンクさせて

カーブでのエンジンブレーキ制御(シフトダウン、実際は変速比を変化させていますが)

など

実施しようと思えば直ぐにでも可能ですね。

先日のニュースに

「古屋圭司国家公安委員長が4日、スピード違反の取り締まりに疑問」

がありましたが

これはある部分では正論かと思われます

車と歩行者お互いが安心して生活出来る環境作りが実現するのを望んでいます

現在でもカーナビゲーションと

車両をリンクさせて

カーブでのエンジンブレーキ制御(シフトダウン、実際は変速比を変化させていますが)

など

実施しようと思えば直ぐにでも可能ですね。

先日のニュースに

「古屋圭司国家公安委員長が4日、スピード違反の取り締まりに疑問」

がありましたが

これはある部分では正論かと思われます

車と歩行者お互いが安心して生活出来る環境作りが実現するのを望んでいます

Posted by ロードバイク初心者 at June 26, 2013 03:10

ロードバイク初心者さん、こんにちは。コメントありがとうございます。

技術的には十分可能だと思いますが、強制的にスピードを落とすとなると、いろいろ問題もあって、今の法律の下では、なかなか実施は難しいのではないでしょうか。

安全性の問題もありますし、個人の自由の制限にあたる可能性もあるような気がします。

メーカーが独自に自動減速システムを組み込むなら、あるいは可能かも知れませんが、果たして売れるかという点で、メーカーも二の足を踏むでしょう。

公安委員長の発言に共感する人は多いでしょうね。警察官が成績を上げるためとしか思えないような意地の悪い場所での取り締まり、もっと危険な場所の取り締まりを優先しろと思うような取締りも多いですからね。

ただ、それを公安委員長の立場で言うというのは勇気がいると思いますが..。

技術的には十分可能だと思いますが、強制的にスピードを落とすとなると、いろいろ問題もあって、今の法律の下では、なかなか実施は難しいのではないでしょうか。

安全性の問題もありますし、個人の自由の制限にあたる可能性もあるような気がします。

メーカーが独自に自動減速システムを組み込むなら、あるいは可能かも知れませんが、果たして売れるかという点で、メーカーも二の足を踏むでしょう。

公安委員長の発言に共感する人は多いでしょうね。警察官が成績を上げるためとしか思えないような意地の悪い場所での取り締まり、もっと危険な場所の取り締まりを優先しろと思うような取締りも多いですからね。

ただ、それを公安委員長の立場で言うというのは勇気がいると思いますが..。

Posted by cycleroad at June 27, 2013 23:23

※全角800字を越える場合は2回以上に分けて下さい。(書込ボタンを押す前に念のためコピーを)