自転車通勤が認知され始めています。

自転車通勤が認知され始めています。September 27, 2010

自転車通勤のインフラとして

自転車通勤が認知され始めています。

自転車通勤が認知され始めています。 以前は、特に自転車通勤という言葉が強調されることはありませんでした。使ったとしても、会社まで直接自転車で通勤することではなく、最寄駅まで自転車で行くことと認識されるのが普通でした。それが最近は、テレビや新聞などでも取り上げられるなど、「ジテツー」の一般の認知度もかなり上がってきました。

実際に都心で朝夕、自転車で行き交うビジネスパーソンを見かけることも増えました。まだ少ないものの、自転車通勤に理解を示す会社も出始めています。都市でのクルマの利用を抑え、渋滞や大気汚染、温暖化ガスの削減につなげようと、企業などに対し、積極的に自転車通勤を推奨する自治体も出てきています。

自転車を使っての通勤は、有酸素運動として健康に貢献しますし、ダイエットにも効きます。ストレス解消になり、朝の適度な運動によって仕事がはかどるという声もあります。クルマと比べてクリーンで環境負荷が軽減されるのも好感され、やってみたら爽快で、意外に簡単と気づく人も増えているのではないでしょうか。

自転車を使っての通勤は、有酸素運動として健康に貢献しますし、ダイエットにも効きます。ストレス解消になり、朝の適度な運動によって仕事がはかどるという声もあります。クルマと比べてクリーンで環境負荷が軽減されるのも好感され、やってみたら爽快で、意外に簡単と気づく人も増えているのではないでしょうか。

すし詰め満員の通勤列車から解放されるのも大きなメリットですし、朝夕の通勤ラッシュによる渋滞とも無縁です。都心部では、公共交通を乗り継いだり、渋滞するクルマよりも速く移動できる場合も少なくありません。その上、燃料代をはじめとする維持費が低いのも利点です。

しかし現状では、自転車通勤のための環境が整っているとは言い難く、汗をかくことへの対策や駐輪場の確保などに苦慮している人もあると思います。もちろん、勤務先が認めていない場合もあるでしょう。まだまだ通勤手段として誰もが選択できる状態とは言えません。

自転車ブームもあって、巷で自転車通勤が話題なのに比べれば、企業の反応は鈍いわけですが、そんな企業に対して、変化を促す動きも出てきています。自転車メーカーのスペシャライズドは、自転車通勤を支援する企業に対して同社のヘルメットを無償提供することを決めています。

自転車通勤の普及を促進するためには、自転車走行空間の整備なども求められるわけですが、なんと言っても、自転車通勤のネックになるのは、シャワーや着がえ、自転車の保管でしょう。その点が解決するなら、自転車通勤に挑戦してみたいと考えている人も少なくないと思います。

個々の企業のオフィスに、シャワーや自転車の保管・管理施設が設置出来れば理想的ですが、そうもいきません。企業へ設置を促すよりも、オフィスが集まる都市の機能として、あるいは公共交通としての自転車をサポートするインフラとして、もっと自転車ステーションの設置を積極的に推進してもいいのではないでしょうか。

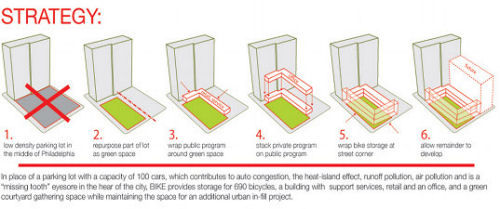

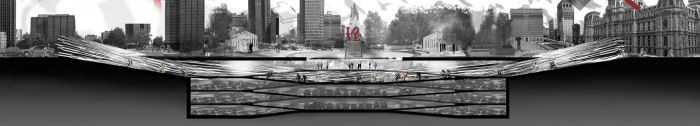

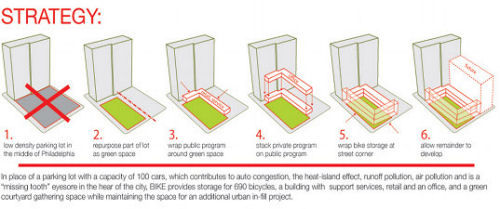

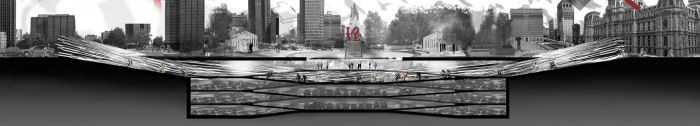

画像は、アメリカのフィラデルフィアの自転車ステーションのデザイン・コンペの優秀作品です。単なる駐輪場ではなく、シャワーやロッカールームを備えた都市型のサイクリング・オアシスです。小さな施設を点在させるのではなく、一定の規模を持つ集積型の施設が構想されています。

もちろん、シャワーやロッカーだけでなく、自転車の保管・メンテナンスや修理、グッズや消耗品の販売など総合的なサービスが提供されます。周辺数ブロックに勤める人の需要を一手に担えるくらいの規模で、その地区で自転車通勤する人が共同で利用出来る施設を想定しています。

既存のビルのテナントなどとして、シャワーと自転車保管が利用できる会員制の施設を営業するのは、そう簡単ではないでしょう。設備的に適した物件があるとは限りませんし、また、認知されつつあるとは言え、需要がどれくらいあるか、採算ペースに乗るかどうかも未知数です。

ある程度の規模にすれば、周辺で働くビジネスマンだけでなく、他の公共交通と連携して、都市を訪れた人向けのレンタサイクルセンターとして機能させることも考えられます。パリやロンドンなどでも始まっているような、自転車のシェアリングシステムとして、出張客や観光客などの利用を取り込むことも選択肢となります。

ただ、まとまった収容台数を確保するためには、それなりの土地が必要です。しかし、既存の都市で、未利用の土地を安価に確保するのは、きわめて困難なのは言うまでもありません。そこで、今までの土地利用を見直して、公共性の高い土地の活用を考えることも必要になってくるでしょう。

例えば、高層ビルの立ち並ぶ地区であれば、建蔽率の関係から、ある程度地上のスペースに余裕があります。その中庭やエントランス前のスペース、ロータリーなどを利用する形で、自転車ステーションを建てることは考えられないでしょうか。作品では、日照を遮らないガラス張りを多用するなどの工夫をしています。

そうしたスペースを利用して、自転車ステーション事業に民間企業が参入しやすくなる仕組みをつくり、建築制限の撤廃とか、建蔽率や容積率の緩和、税制上の優遇などを考えてもいいでしょう。加えてデザインなどを工夫するならば、既存のスペースを上手く利用することも出来るのではないでしょうか。

通路の下などを有効活用するアイディアもあります。ビルの壁面を利用して、ラックのようにビルを囲んでしまうという大胆なデザインもあります。公共の広場や公園の地下を利用して大規模な駐輪場を整備し、それとシャワーなどの設備を併設する形も考えられるでしょう。

残念ながら、フィラデルフィアでも、まだ実際のプロジェクトとはなっているわけではありません。ただ、個々の企業が自転車通勤に対応するのには限界があります。周辺の企業に勤める人が共用出来るような大規模な自転車ステーションの設置を進め、自転車通勤の環境を整えることを考えるべきなのは、その通りでしょう。

インフラが整えば、企業も自転車通勤を許可しやすくなります。今まで、着がえや自転車の保管などの観点から自転車通勤を諦めていた人も自転車通勤し始めるに違いありません。自転車通勤する人が増えれば、更に認知度も増して、自転車通勤に対する見方も変わっていくはずです。

他の先進国の都市でも自転車通勤をする人は増えており、世界的なトレンドでもあります。日本でも、自転車通勤に関心が高まっている今こそ、自転車通勤を拡大させる好機です。そろそろ日本でも、自転車ステーションの設置を検討すべき時期に来ているのではないでしょうか。

すっかり秋の感じになってきました。静かに読書なんかもいいですね。

関連記事

自転車通勤をより快適にする

自転車通勤をより快適にする

自転車通勤をサポートするアイテムなどの販売も拡大するだろう。

自転車通勤の盛り上がり具合

テレビなどでも、トレンドとして自転車通勤が、取り上げられている。

満員の通勤電車から解放する

企業にも自転車通勤を容認し、支援する制度の充実を期待したい。

自転車通勤する距離とコース

世界には、凄い距離や凄い場所でも自転車通勤している人がいる。

実際に都心で朝夕、自転車で行き交うビジネスパーソンを見かけることも増えました。まだ少ないものの、自転車通勤に理解を示す会社も出始めています。都市でのクルマの利用を抑え、渋滞や大気汚染、温暖化ガスの削減につなげようと、企業などに対し、積極的に自転車通勤を推奨する自治体も出てきています。

自転車を使っての通勤は、有酸素運動として健康に貢献しますし、ダイエットにも効きます。ストレス解消になり、朝の適度な運動によって仕事がはかどるという声もあります。クルマと比べてクリーンで環境負荷が軽減されるのも好感され、やってみたら爽快で、意外に簡単と気づく人も増えているのではないでしょうか。

自転車を使っての通勤は、有酸素運動として健康に貢献しますし、ダイエットにも効きます。ストレス解消になり、朝の適度な運動によって仕事がはかどるという声もあります。クルマと比べてクリーンで環境負荷が軽減されるのも好感され、やってみたら爽快で、意外に簡単と気づく人も増えているのではないでしょうか。すし詰め満員の通勤列車から解放されるのも大きなメリットですし、朝夕の通勤ラッシュによる渋滞とも無縁です。都心部では、公共交通を乗り継いだり、渋滞するクルマよりも速く移動できる場合も少なくありません。その上、燃料代をはじめとする維持費が低いのも利点です。

しかし現状では、自転車通勤のための環境が整っているとは言い難く、汗をかくことへの対策や駐輪場の確保などに苦慮している人もあると思います。もちろん、勤務先が認めていない場合もあるでしょう。まだまだ通勤手段として誰もが選択できる状態とは言えません。

自転車ブームもあって、巷で自転車通勤が話題なのに比べれば、企業の反応は鈍いわけですが、そんな企業に対して、変化を促す動きも出てきています。自転車メーカーのスペシャライズドは、自転車通勤を支援する企業に対して同社のヘルメットを無償提供することを決めています。

スペシャライズド・ジャパン、自転車通勤支援企業にヘルメットを無償提供

スペシャライズド・ジャパンは9月24日、安全啓発を目的として、自転車通勤を支援する企業に対し同社のヘルメットを無償提供すると発表した。提供先企業の募集は同日より開始されている。

提供されるヘルメットは、日本人の頭部骨格データに基づいて設計されたという同社の「コンツアー」(CONTOUR)など。提供条件は「自転車通勤を支援する何らかの社内制度を持っていること」「自転車ヘルメットを通勤に使用していただける方が最低10人いること」「提供したヘルメットを使用する社員の方々に意識調査を実施させていただけること」で、募集期間は2010年10月15日まで。ヘルメットの個数は「応相談」で、上限は1社あたり50個まで。

同社による今回の施策は、「秋の交通安全週間」(9月21日〜30日)にあわせて実施されるもの。自転車乗車中の死亡事故における死因の約68%(警視庁の統計による)が頭部損傷であることから、同社は「ヘルメットが必要であることは明らか」としている。

同社が実施した「自転車通勤者のヘルメット着用に関する実態調査」(調査期間: 2010年9月15日〜9月17日)によると、自転車通勤者(300名)のうち、5人に1人(18.7%)が「自転車通勤中に自動車と事故に遭ったことがある」と回答したことが判明。また、7割以上の人が「事故に遭いそうになることがある」と回答している。

同社はこのような背景などを踏まえて「自転車通勤を支援する企業へのヘルメット提供を決定した」としている。応募は電話(スペシャライズド・ジャパン株式会社 広報事務局 03-4570-3167)またはメール(specialized@ml.prap.co.jp)にて受け付けている。(2010/09/24 マイコミジャーナル)

自転車通勤の普及を促進するためには、自転車走行空間の整備なども求められるわけですが、なんと言っても、自転車通勤のネックになるのは、シャワーや着がえ、自転車の保管でしょう。その点が解決するなら、自転車通勤に挑戦してみたいと考えている人も少なくないと思います。

個々の企業のオフィスに、シャワーや自転車の保管・管理施設が設置出来れば理想的ですが、そうもいきません。企業へ設置を促すよりも、オフィスが集まる都市の機能として、あるいは公共交通としての自転車をサポートするインフラとして、もっと自転車ステーションの設置を積極的に推進してもいいのではないでしょうか。

画像は、アメリカのフィラデルフィアの自転車ステーションのデザイン・コンペの優秀作品です。単なる駐輪場ではなく、シャワーやロッカールームを備えた都市型のサイクリング・オアシスです。小さな施設を点在させるのではなく、一定の規模を持つ集積型の施設が構想されています。

もちろん、シャワーやロッカーだけでなく、自転車の保管・メンテナンスや修理、グッズや消耗品の販売など総合的なサービスが提供されます。周辺数ブロックに勤める人の需要を一手に担えるくらいの規模で、その地区で自転車通勤する人が共同で利用出来る施設を想定しています。

既存のビルのテナントなどとして、シャワーと自転車保管が利用できる会員制の施設を営業するのは、そう簡単ではないでしょう。設備的に適した物件があるとは限りませんし、また、認知されつつあるとは言え、需要がどれくらいあるか、採算ペースに乗るかどうかも未知数です。

ある程度の規模にすれば、周辺で働くビジネスマンだけでなく、他の公共交通と連携して、都市を訪れた人向けのレンタサイクルセンターとして機能させることも考えられます。パリやロンドンなどでも始まっているような、自転車のシェアリングシステムとして、出張客や観光客などの利用を取り込むことも選択肢となります。

ただ、まとまった収容台数を確保するためには、それなりの土地が必要です。しかし、既存の都市で、未利用の土地を安価に確保するのは、きわめて困難なのは言うまでもありません。そこで、今までの土地利用を見直して、公共性の高い土地の活用を考えることも必要になってくるでしょう。

例えば、高層ビルの立ち並ぶ地区であれば、建蔽率の関係から、ある程度地上のスペースに余裕があります。その中庭やエントランス前のスペース、ロータリーなどを利用する形で、自転車ステーションを建てることは考えられないでしょうか。作品では、日照を遮らないガラス張りを多用するなどの工夫をしています。

そうしたスペースを利用して、自転車ステーション事業に民間企業が参入しやすくなる仕組みをつくり、建築制限の撤廃とか、建蔽率や容積率の緩和、税制上の優遇などを考えてもいいでしょう。加えてデザインなどを工夫するならば、既存のスペースを上手く利用することも出来るのではないでしょうか。

通路の下などを有効活用するアイディアもあります。ビルの壁面を利用して、ラックのようにビルを囲んでしまうという大胆なデザインもあります。公共の広場や公園の地下を利用して大規模な駐輪場を整備し、それとシャワーなどの設備を併設する形も考えられるでしょう。

残念ながら、フィラデルフィアでも、まだ実際のプロジェクトとはなっているわけではありません。ただ、個々の企業が自転車通勤に対応するのには限界があります。周辺の企業に勤める人が共用出来るような大規模な自転車ステーションの設置を進め、自転車通勤の環境を整えることを考えるべきなのは、その通りでしょう。

インフラが整えば、企業も自転車通勤を許可しやすくなります。今まで、着がえや自転車の保管などの観点から自転車通勤を諦めていた人も自転車通勤し始めるに違いありません。自転車通勤する人が増えれば、更に認知度も増して、自転車通勤に対する見方も変わっていくはずです。

他の先進国の都市でも自転車通勤をする人は増えており、世界的なトレンドでもあります。日本でも、自転車通勤に関心が高まっている今こそ、自転車通勤を拡大させる好機です。そろそろ日本でも、自転車ステーションの設置を検討すべき時期に来ているのではないでしょうか。

すっかり秋の感じになってきました。静かに読書なんかもいいですね。

関連記事

自転車通勤をサポートするアイテムなどの販売も拡大するだろう。

自転車通勤の盛り上がり具合

テレビなどでも、トレンドとして自転車通勤が、取り上げられている。

満員の通勤電車から解放する

企業にも自転車通勤を容認し、支援する制度の充実を期待したい。

自転車通勤する距離とコース

世界には、凄い距離や凄い場所でも自転車通勤している人がいる。

Amazonの自転車関連グッズ

Amazonで自転車関連のグッズを見たり注文することが出来ます。

Posted by cycleroad at 23:30│Comments(10)│TrackBack(0)

この記事へのトラックバックURL

この記事へのコメント

こんばんは。そうですねー、そういうインフラももちろん必要なんですがその前に道路の区分をもう少し何とかしないと危なくて走れないですよね。

Posted by moumou at September 28, 2010 20:31

moumouさん、こんにちは。コメントありがとうございます。

自転車の走行空間の整備については、これまでも再三とりあげたので、今回は、自転車ステーションのことに絞っていますが、確かに、インフラということで言えば、まだまだ足りない部分は多いですね。

自転車の走行空間の整備については、これまでも再三とりあげたので、今回は、自転車ステーションのことに絞っていますが、確かに、インフラということで言えば、まだまだ足りない部分は多いですね。

Posted by cycleroad at September 28, 2010 23:43

会社までの自転車通勤は通勤代と通勤災害が問題になります。会社に自転車通勤と届けて定期券代を貰わないか、定期券をきちんと購入して自転車での通勤災害は申請しないのかのどちらでしょうね。健康の為に会社までか、申請している最寄り駅の先まで自転車や歩きで通勤していて事故に合い、定期券代を貰いながら指定されて定期券を所持していないと、通勤費騙し取った事になります。

会社から数キロ、鉄道にして2〜3駅の場合でも、保育園のお迎えに間に合わない、膝を怪我して自転車に乗れない時は電車通勤認めて欲しいです。うちの会社では、必要がある人のみ、自転車通勤を認めています。個人的には原則、公共交通機関が良いと思います。

一度だけ災害を想定して4キロ歩いて通勤する訓練が有りました。災害時もタイヤパンクしない限り、自転車は非難に便利そうです。災害訓練や健康の為に、自転車通勤の日ってあっても良さそうです。

会社から数キロ、鉄道にして2〜3駅の場合でも、保育園のお迎えに間に合わない、膝を怪我して自転車に乗れない時は電車通勤認めて欲しいです。うちの会社では、必要がある人のみ、自転車通勤を認めています。個人的には原則、公共交通機関が良いと思います。

一度だけ災害を想定して4キロ歩いて通勤する訓練が有りました。災害時もタイヤパンクしない限り、自転車は非難に便利そうです。災害訓練や健康の為に、自転車通勤の日ってあっても良さそうです。

Posted by ジャムおばさん at September 29, 2010 07:22

こんばんは。そうですねえ、特に南九州が駄目みたいです。その中にあっては南さつま市なんかはサイクル都市宣言をして頑張ろうとしていますけどね。これからだと思います。

Posted by moumou at September 29, 2010 20:53

ジャムおばさんさん、こんにちは。コメントありがとうございます。

場合によっては、見なし費用ということで認められることもあるようですが、定期代を横領したことになってしまう可能性はあります。しかし、通勤災害については、間違っています。

労働法によれば通勤手段の選択は基本的に個人の自由です。ただし、長距離で疲労が大きいとか、事故の危険が高いなど、業務に支障をきたす恐れがあると判断すれば、会社は規則を設け、従業員の通勤手段を制限することが出来ることになっています。

しかし、労災については、会社が自転車通勤を知らず、例え就業規則で禁止されていたとしても、自転車通勤が合理的な経路、方法と認められれば、通勤災害として労災保険を受け取ることは出来ます。そうした判例も出ています。

定期を購入した上で、自転車通勤をしていたとしても、必ずしも労災の認定をあきらめる必要はありません。

自転車通勤でも、雨天などで電車を使ったり、パンク修理などもあるので経費はかかります。それを認めて、自転車通勤に手当を出そうという企業が出てきているわけですが、まだまだ少ないのが現状でしょうね。

場合によっては、見なし費用ということで認められることもあるようですが、定期代を横領したことになってしまう可能性はあります。しかし、通勤災害については、間違っています。

労働法によれば通勤手段の選択は基本的に個人の自由です。ただし、長距離で疲労が大きいとか、事故の危険が高いなど、業務に支障をきたす恐れがあると判断すれば、会社は規則を設け、従業員の通勤手段を制限することが出来ることになっています。

しかし、労災については、会社が自転車通勤を知らず、例え就業規則で禁止されていたとしても、自転車通勤が合理的な経路、方法と認められれば、通勤災害として労災保険を受け取ることは出来ます。そうした判例も出ています。

定期を購入した上で、自転車通勤をしていたとしても、必ずしも労災の認定をあきらめる必要はありません。

自転車通勤でも、雨天などで電車を使ったり、パンク修理などもあるので経費はかかります。それを認めて、自転車通勤に手当を出そうという企業が出てきているわけですが、まだまだ少ないのが現状でしょうね。

Posted by cycleroad at September 29, 2010 22:42

moumouさん、こんにちは。コメントありがとうございます。

南九州ですか。確かに、場所によっては地形的に向かないとか、クルマの利用率が高いなど、それぞれの状況もあるでしょうから、差異は大きいでしょう。

でも、全国的に見ても、自転車を活用しようと考える都市は、少しずつ増えてきているようですね。

南九州ですか。確かに、場所によっては地形的に向かないとか、クルマの利用率が高いなど、それぞれの状況もあるでしょうから、差異は大きいでしょう。

でも、全国的に見ても、自転車を活用しようと考える都市は、少しずつ増えてきているようですね。

Posted by cycleroad at September 29, 2010 22:51

またまた現実感を覚ます情報提供をありがとうございます。

通勤だけに限らず、あらゆる移動に自転車が有効活用されるようにしていくには、

走行空間の改善とともに、自転車ステーションの整備もまさに両輪として望まれるところですよね。

大分市でも「バイシクルフレンドリータウンの創造」に向けて、いろいろと取り組みがなされていますが、

私はやはり、ハードが発展途上にあるからこそ、正しい知識の普及による利用者モラルの向上が、何より大切だと思っています。

放置され錆付いたチャリもどきが象徴となり、すべて一緒くたに蔑まれるのでなく、

使い込まれた愛車たちや、大事に共用されるレンタサイクルが整然として、皆が認め合い分かち合う風景を想像したいですね。

通勤だけに限らず、あらゆる移動に自転車が有効活用されるようにしていくには、

走行空間の改善とともに、自転車ステーションの整備もまさに両輪として望まれるところですよね。

大分市でも「バイシクルフレンドリータウンの創造」に向けて、いろいろと取り組みがなされていますが、

私はやはり、ハードが発展途上にあるからこそ、正しい知識の普及による利用者モラルの向上が、何より大切だと思っています。

放置され錆付いたチャリもどきが象徴となり、すべて一緒くたに蔑まれるのでなく、

使い込まれた愛車たちや、大事に共用されるレンタサイクルが整然として、皆が認め合い分かち合う風景を想像したいですね。

Posted by 七九爺 at September 29, 2010 23:29

日本は自転車ユーザー多いのに、自転車インフラ後進国ですね。

何で自転車がこんなにビクビクしながら走らなきゃいけないのか。

自転車も自動車も歩行者も、みんなが安心して道を利用できる環境になればいいんですけどね。

何で自転車がこんなにビクビクしながら走らなきゃいけないのか。

自転車も自動車も歩行者も、みんなが安心して道を利用できる環境になればいいんですけどね。

Posted by youshookme at September 30, 2010 21:43

七九爺さん、こんにちは。コメントありがとうございます。

都市交通として活用するためには、鉄道に線路と駅があるように、自転車レーンと自転車ステーションの両輪方が重要ということになるでしょうか。

そうですね、モラルの向上は切に望まれるところですが、現実はモラルの低下が嘆かれ、なかなか向上させるのが難しいのも残念ながら事実でしょう。

モラルの向上には、人々の意識の転換も必要だと思いますが、そのために、従来とは違う新しいインフラや、その利用のルール、利用者のコミュニティといった部分が有効になるかも知れません。

新しい自転車文化の一環として、自転車ステーションが根付くと違ってくる部分があるかも知れませんね。

都市交通として活用するためには、鉄道に線路と駅があるように、自転車レーンと自転車ステーションの両輪方が重要ということになるでしょうか。

そうですね、モラルの向上は切に望まれるところですが、現実はモラルの低下が嘆かれ、なかなか向上させるのが難しいのも残念ながら事実でしょう。

モラルの向上には、人々の意識の転換も必要だと思いますが、そのために、従来とは違う新しいインフラや、その利用のルール、利用者のコミュニティといった部分が有効になるかも知れません。

新しい自転車文化の一環として、自転車ステーションが根付くと違ってくる部分があるかも知れませんね。

Posted by cycleroad at September 30, 2010 23:26

youshookmeさん、こんにちは。コメントありがとうございます。

おっしゃる通りだと思います。自転車インフラ後進国になってしまったのは、何度も書いていますが、道路行政の失敗に原因があると思います。

これだけ自転車利用者の多い国なのに、その失敗のために、現状では事故で市民が不幸になっています。

今からでもいいですから、道路整備の方針を転換して、歩道と自転車レーンを分離し、自転車走行空間の充実を図るべきですよね。

おっしゃる通りだと思います。自転車インフラ後進国になってしまったのは、何度も書いていますが、道路行政の失敗に原因があると思います。

これだけ自転車利用者の多い国なのに、その失敗のために、現状では事故で市民が不幸になっています。

今からでもいいですから、道路整備の方針を転換して、歩道と自転車レーンを分離し、自転車走行空間の充実を図るべきですよね。

Posted by cycleroad at September 30, 2010 23:33

※全角800字を越える場合は2回以上に分けて下さい。(書込ボタンを押す前に念のためコピーを)